08/09/2025 0 Kommentare

„Warum wir anders mit den Wölfen umgehen müssen“: Vortrag im Jakobi-Treff „Kirche und Welt“

„Warum wir anders mit den Wölfen umgehen müssen“: Vortrag im Jakobi-Treff „Kirche und Welt“

# Aktuelles 2025

„Warum wir anders mit den Wölfen umgehen müssen“: Vortrag im Jakobi-Treff „Kirche und Welt“

„Wölfe in Deutschland“ war das genaue Thema des Vortrages im letzten Jakobi-Treff „Kirche und Welt“. Als Referent konnte Karl Wilms Dr. Ulrich Hecking-Veltman, Rheine, vorstellen, Tierarzt, ausgewiesener Kenner der heimischen Fauna und selbst Jäger. In einem betont sachlich gehaltenen Vortrag stellte Hecking-Veltmann dar, dass der Wolf an der Spitze der Nahrungspyramide seines Lebensraumes stehe. Seine Anzahl in einem Gebiet werde allein vom Nahrungsangebot und ggf. noch von Krankheiten bestimmt, aber nicht durch einen Fressfeind. Gleichermaßen beeinflussten Wölfe natürlicherweise die Anzahl der wildlebenden Huftiere, deren Gegenspieler sie sind. Wölfe seien auf die Jagd auf Schalenwild spezialisiert. In Mitteleuropa ernähren sie sich vor allem von Reh-, Rot- und Schwarzwild, örtlich auch von Dam- und Muffelwild. „Und ja, beim Verschwinden der Wildtiere weicht der Wolf eben auf andere für ihn leichtere Beute aus, z. B. Schafe, die eingezäunt sind und kein Fluchtverhalten zeigen“ so Hecking-Veltman.

Der Wolf ist in der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) gelistet und national ist der Wolf nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) eine streng geschützte Art. Auf politischer Ebenen haben Bund und Länder dazu die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) ins Leben gerufen, finanziert durch das Bundesumweltministerium und fachlich betreut durch das Bundesamt für Naturschutz. Getragen wird die DBBW von einem Konsortium aus mehreren wissenschaftlichen Institutionen, die sich zu einem Behörden-Dschungel entwickelt haben: Unter Führung der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung arbeiten darin das Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, das LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland, das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin (IZW) und das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, Standort Gelnhausen.

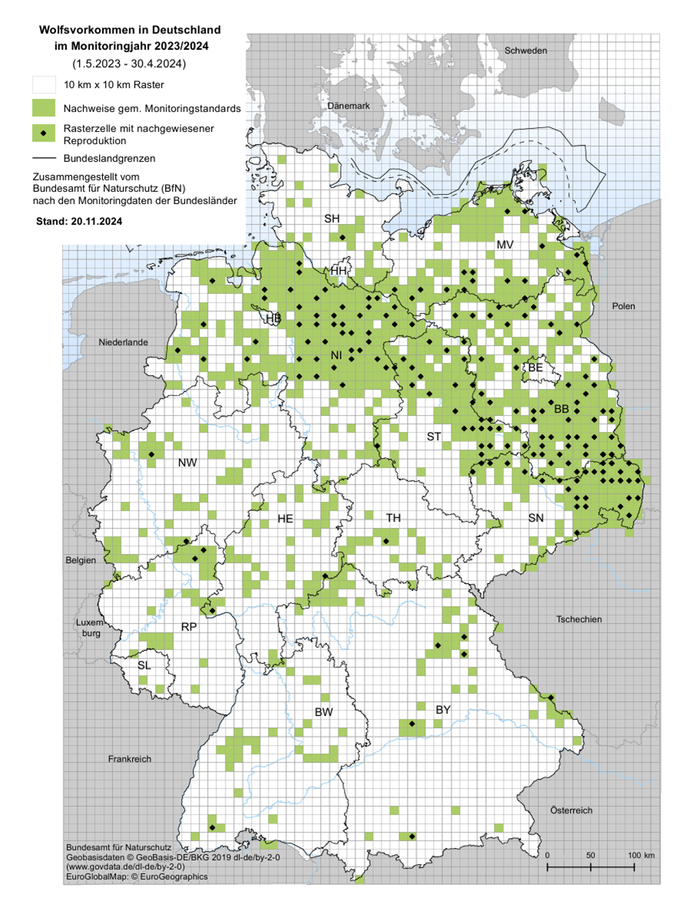

Für das Monitoringjahr 2023/2024 wurden in Deutschland 209 Wolfsrudel, 46 Paare und 19 Einzelwölfe bestätigt, was einem nachgewiesenen Gesamtbestand von 1.601 Wölfen entspricht. Dies sei eine deutliche Steigerung gegenüber den Zahlen von 2021/22 und der Trend sei klar. Zudem sei die Wolfspopulation sehr ungleich verteilt (siehe Karte). Hecking-Veltman: „Die Zielzahl für Wölfe in Schweden und Norwegen beträgt bei etwa gleicher Fläche und deutlich geringer Bevölkerungsdichte nur 300 Wölfe, nicht zuletzt, um die Kultur der Lappen mit ihren Rentierherden zu erhalten.“

Für das Jahr 2023 sind in Deutschland 1268 Übergriffe von Wölfen mit insgesamt 5727 getöteten Nutztieren offiziell registriert. Die Zahl der Risse ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Allerdings müsse bei Betrachtung dieser Zahlen auch stets mit eingepreist werden, dass vielerorts die Weidetierhalter bereits davon absehen, die umständlichen Anträge für einen Ersatz der entstandenen Schäden zu stellen. Schäden werden nur ersetzt, wenn Wolfsschutzmaßnahmen, die oftmals kaum wirtschaftlich oder nicht leistbar sind, nachgewiesen werden. Eine prekäre Ausgangslage in den betroffenen Gebieten, in denen der Wolf zunehmend die Scheu vor dem Menschen verliert.

Die Forderung aus dieser Entwicklung ist klar: Es braucht auf der Ebene der EU-Organe – allen voran der EU-Kommission – eine Neubewertung der EU-Wolfstrategie. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Wolf dank der Schutzmaßnahmen der letzten Jahrzehnte nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Dazu fordert das Parlament ein grenzüberschreitendes Monitoring. „Weil die Population großer Beutegreifer in Europa konstant wächst, dürfen Entnahmen kein Tabu mehr sein. Besonders deutlich wird das in Bergregionen, wo traditionelle Alm- und Weidewirtschaft betrieben wird.“ Die anschließende Diskussion machte das Dilemma deutlich: Noch immer hat der Wolf als ökologisches Symbol eine starke Lobby auf europäischer Ebene, die in dem Räderwerk des politischen Kompromisses Veränderungen verhindert. Zudem wird das Problem für Nutztierhalter verharmlost und von Interessengruppen emotional aufgeladen und es werden schier unüberwindliche bürokratische Hürden aufgebaut. Fazit: In einer dicht besiedelten Region mit intensiver Nutztierhaltung muss die Zahl der Wölfe reduziert werden, die Gefahr des Aussterbens ist objektiv nicht mehr gegeben.

Kommentare